Moda popolare a Castelsardo tra ‘800 e ‘900: intervista a Giuseppe Serra

Tra pochi giorni verrà inaugurata nella sala X del castello un interessante mostra dal titolo “Moda popolare a Castelsardo tra 800 e 900. Identità e memorie ritrovate”. Si tratta dei risultati di un lungo lavoro di ricerca, portato avanti da un giovane castellanese: Giuseppe Serra, con il quale scambieremo quattro chiacchiere.

– Innanzitutto Giuseppe, raccontaci un po’; come nasce la tua passione per questo particolare tipo di indagine?

Il mio interesse per questo tipo di ricerca è nato un po’ per caso. Sono sempre stato un grande appassionato della storia e delle tradizioni di Castelsardo. Quello che mi ha colpito, però, è che questo specifico aspetto della nostra cultura – l’abbigliamento tradizionale castellanese – non era mai stato studiato né valorizzato in maniera approfondita ed era stato completamente dimenticato da tutti. Era praticamente scomparso anche dalla memoria popolare e si era diffusa la credenza che non avessimo mai avuto un abito tradizionale. E questo, per me, è diventato un motivo in più per agire: restituire voce, forma e dignità a un patrimonio che ci appartiene, ma che stavamo lasciando svanire.

– Domanda se vogliamo provocatorio (o forse solo stupida): costume tradizionale oppure abito tradizionale?

Argomento che fa discutere anche gli esperti effettivamente.

Abito tradizionale è un termine più neutro e descrittivo. Indica semplicemente un vestito che appartiene alla tradizione di un luogo o di una comunità, usato in passato (o ancora oggi) in occasioni particolari: feste, cerimonie… Costume identitario invece è un’espressione più concettuale, che pone l’accento sul valore simbolico e identitario dell’abito. Non è solo “come ci si vestiva”, ma rappresenta chi siamo, le nostre radici, il legame con la comunità. Si utilizza spesso nei contesti in cui l’abito tradizionale viene usato ancora oggi per affermare un senso di appartenenza culturale ad un luogo o ad una comunità. È più legato all’autocoscienza culturale se così vogliamo dire. Nel nostro caso, al momento, sarebbe più corretto parlare di abito tradizionale. Quando torneremo a riconoscerlo come parte viva della nostra identità culturale, allora potremo forse chiamarlo anche costume.

– Torniamo a Castel Sardo, come detto, si è sempre pensato, che fosse uno dei rari centri della Sardegna sprovvisto di un proprio abito. Da cosa nasce, secondo te, questa credenza?

È una convinzione molto radicata, ma secondo me nasce più da un insieme di equivoci e vicissitudini storiche. Castelsardo è sempre stato un centro aperto, con una certa vivacità culturale e commerciale, e questo ha portato – come diverse città sarde con dinamiche simili– a un abbandono precoce degli abiti tradizionali già alla fine del 1800 . Nei primi anni del 1900 non si sono più usati, se non forse qualche anziana ancora legata alle vecchie mode, e così, pian piano, sono scivolati nell’oblio.

Un episodio chiave, secondo me, è quello legato alla Cavalcata Sarda del 1929: il podestà dell’epoca rispose che Castelsardo non poteva partecipare perché non c’era nessun costume da presentare. Ma anche in questo caso, forse, l’equivoco nasceva proprio dalla parola usata: costume. È un termine che non esiste nel lessico castellanese. Probabilmente se avessero chiesto di mostrare gli abiti che usavano gli anziani per le cerimonie o le ricorrenze importanti, la risposta sarebbe potuto essere un’altra. Ma il termine “costume” rimandava, agli occhi di un profano, a qualcosa di colorato e appariscente – come gli abiti di Osilo o Sennori, ricchi di ornamenti e molto riconoscibili.

L’abbigliamento castellanese, invece, era molto più sobrio, austero, in linea con la tradizione anglonese e, per certi aspetti, influenzato dalla moda vittoriana: abiti scuri, eleganti, ma meno ‘spettacolari’ e meno “folklorici”. Probabilmente in confronto con quelli dei paesi vicini, non sembravano degni di nota, e questo ha contribuito all’idea che non esistesse un abito tradizionale vero e proprio.

E poi c’è un altro fatto importante: proprio il non aver partecipato alla Cavalcata ha fatto la differenza. Quei paesi che invece vi hanno preso parte hanno iniziato a recuperare, studiare, ricostruire i propri abiti. La partecipazione ha dato il via a un processo di valorizzazione e orgoglio identitario. A Castelsardo, invece, questa occasione è mancata. E così gli abiti, anziché essere tutelati, sono stati dimenticati e abbandonati. E oggi, proprio per questo, la loro riscoperta è ancora più preziosa.

– Domanda scortese, non hai paura che i capi di vestiario da te recuperati, siano riconducibili più a famiglie provenienti dall’esteso territorio attorno a Castel Sardo, che a nuclei effettivamente residenti all’interno delle mura, in quello che è il fulcro originario del paese?

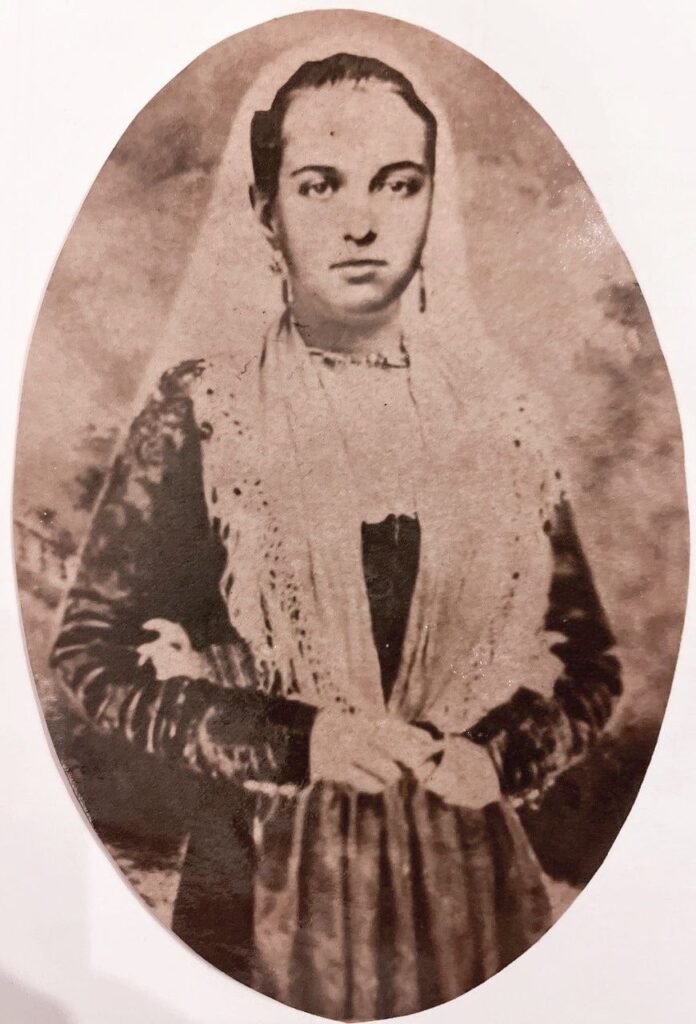

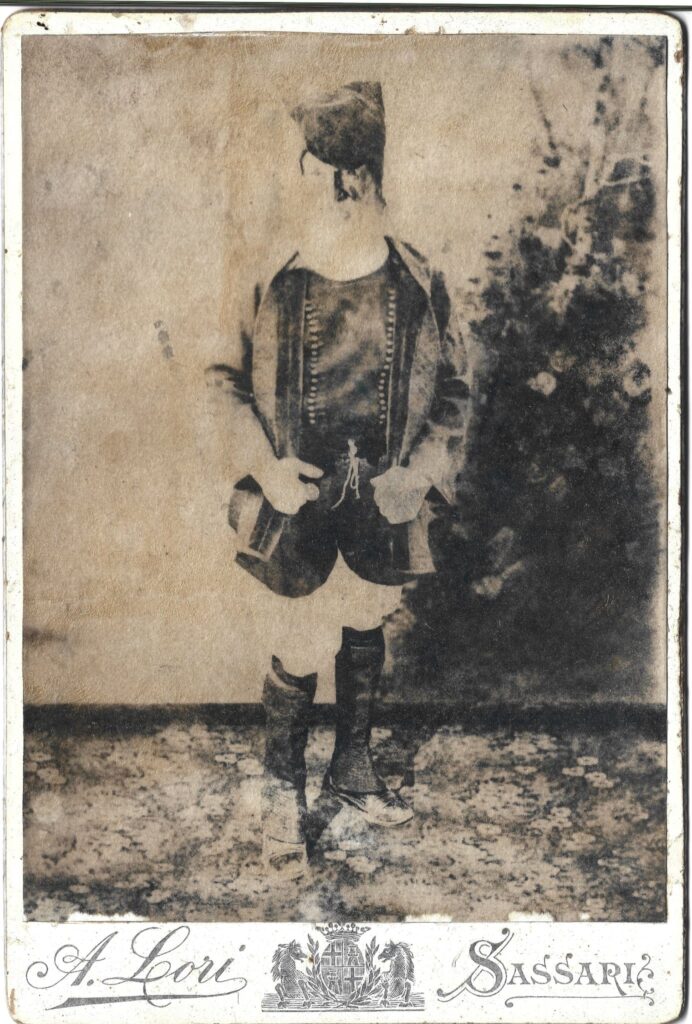

Guarda, è una domanda che in realtà mi sono posto anch’io all’inizio — quindi tutto sommato, più che scortese, direi legittima. Le persone di cui abbiamo recuperato gli abiti erano nate e cresciute nel centro storico di Castelsardo. Per ogni abito o fotografia ritrovati, sono stati verificati gli atti di nascita, matrimonio e morte presenti nell’archivio dell’anagrafe, ed è emerso chiaramente che tutte le persone in questione erano nate da genitori castellanesi e tutte residenti nel centro storico. Gli atti di archivio ci hanno permesso quindi di risalire con precisione alle loro origini e ai luoghi in cui hanno vissuto e sono morti. Inoltre, la nomenclatura delle antiche vie del borgo murato non è cambiata molto nel tempo, il che ci ha ulteriormente aiutato a confermare che le persone di cui parliamo vivevano veramente nel cuore storico di Castelsardo. Come dici tu però l’agro di Castelsardo era frequentato anche da persone proveniente dai paesi limitrofi ed infatti sono stati rinvenuti indumenti provenienti da paesi vicini, come Nulvi, che sono stati adeguatamente attribuiti al paese di appartenenza.

– Quali sono dunque le particolarità del guardaroba dei tuoi concittadini del passato e quali sorprese dobbiamo aspettarci da questa mostra?

Gli antichi abiti di gala castellanesi, tutto sommato, non erano così diversi da quelli dei paesi vicini dell’Anglona con cui avevamo più contatti culturali. Il pezzo più pregevole era forse il busto rigido: un vero gioiello sartoriale. Erano rivestiti in broccato o velluto di seta, spesso dai colori vivaci, e decorati con passamanerie dorate o argentate. Al di sotto del busto, veniva indossata una camicia bianca in lino, molto semplice, senza particolari decorazioni. La gonna, solitamente in panno di lana nero, era finemente plissettata, con una balza colorata di circa 5 cm che decorava l’orlo. Sono state state però ritrovate anche alcune gonne in seta liscia o operata. Al di sopra della gonna veniva indossato il grembiule sempre in seta damascata con fantasie floreali, raccolto in vita con piccole pieghe fermate da passamanerie in perline di vetro nero che, in alcuni esemplari, decorano anche la parte inferiore. A completare l’abito, si indossava un giacchino corto, simile a un bolero, realizzato in materiali pregiati come velluto o seta e decorato con passamanerie di perline o metalliche. Infine, a coprire il petto in senso di pudore, uno sciallino di seta, con o senza frange. Questo elemento ricorre spesso nell’abbigliamento di diversi centri della Sardegna. Infine, sul capo veniva indossato o un velo in tulle bianco ricamato, o un fazzoletto di seta. Sostanzialmente questi indumenti ricalcano la foggia di quelli provenienti dai centri vicini, ma ad un’analisi attenta si riescono ad apprezzare delle piccole particolarità che li rendono unici. Considero la mostra un piccolo viaggio nel tempo: questi abiti hanno accompagnato i nostri antenati nei momenti più felici e importanti della loro vita. Non sono semplici vestiti, ma frammenti di memoria che ritornano a vivere.

Immagini fornite da Giuseppe Serra