La fast fashion che dovrebbe disgustarci

De Roberta Olianas

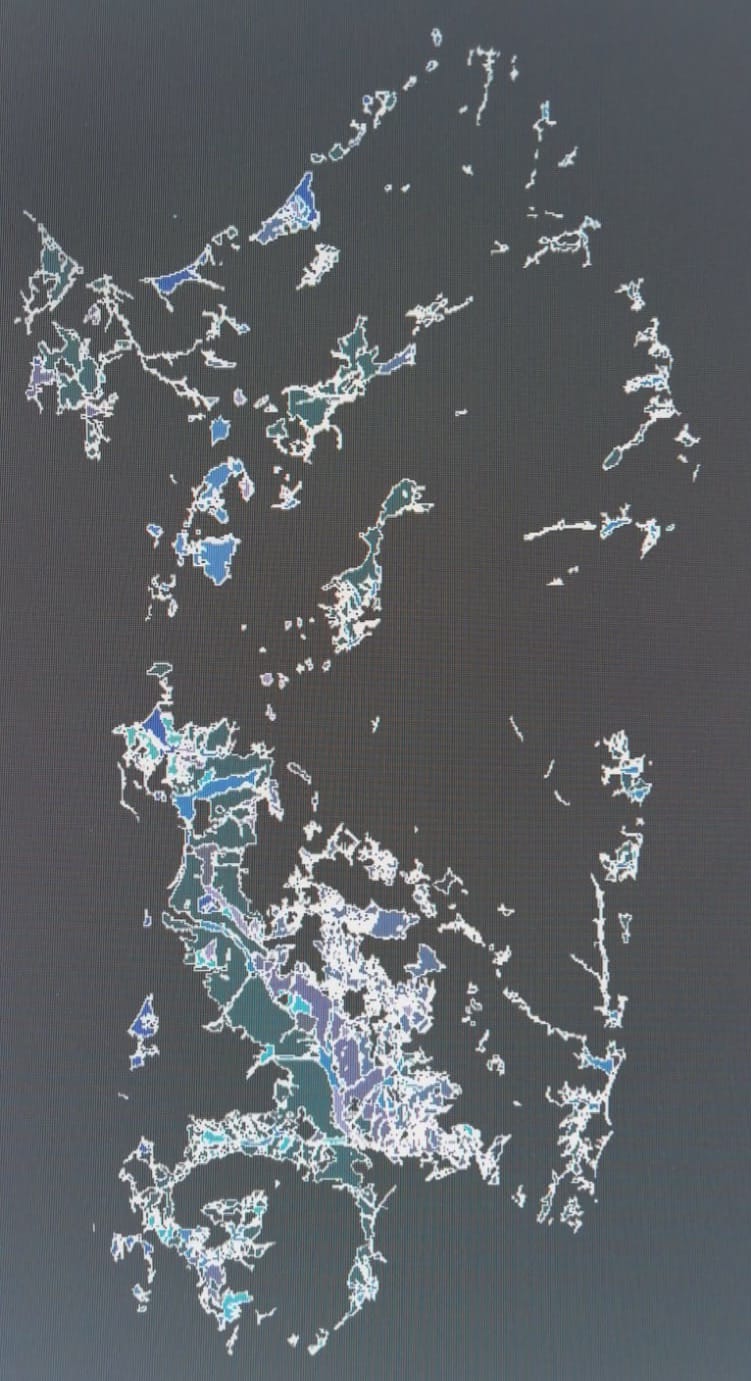

Qualche giorno fa su Instagram mi sono imbattuta in un articolo di RaiNews corredato di immagini raccapriccianti sull’inquinamento tessile in Ghana. A sua volta la notizia riprende un’inchiesta di Bloomberg sul commercio dei tessili usati.

In condizioni normali gli indumenti smessi potrebbero certamente rappresentare una risorsa che ridurrebbe lo spreco e l’inquinamento derivanti dalla produzione di nuovi capi, oltre a diminuire la quantità di questa tipologia di rifiuti e di conseguenza il loro difficile e gravoso smaltimento. Si tratterebbe, insomma, di un circolo virtuoso, che andrebbe a sottrarre ai bidoni della spazzatura capi ancora in ottimo stato, a creare un mercato ed a stimolare l’economia dei paesi che investono sull’importazione di tali prodotti.

La realtà però è ben diversa e la situazione che vive il Ghana, uno dei maggiori importatori al mondo di tessili usati, e con esso gli altri paesi che hanno investito in questo tipo di attività, si sta rivelando drammatica. La responsabilità è che il mondo delle produzioni di abbigliamento è in mano ai colossi della cosiddetta fast fashion, la “moda veloce”, quella destinata ad essere poco più che un prodotto usa e getta. Significa che capi possibilmente destinati al “second hand” si rivelano invece dei veri e propri rifiuti, ammassati a tonnellate nelle discariche o, in alternativa, bruciati.

E qui sarebbe bene fare una considerazione. “Recupera” e “ricicla” sono due begli aspetti della sostenibilità, ma non valgono nulla se prima di tutto non c’è il “riduci”. Quando in uno scaffale ci sono magliette nuove a €5, chi ha pagato il costo per produrre quel capo di scarsissima qualità? Lavoratrici e lavoratori, spesso bambine e bambini. E dopo che quel capo si sarà sbrindellato, perché è programmato – nei tessuti, nelle forme, nei colori – per durare un paio di mesi, chi pagherà il costo del suo non smaltimento? La terra. Nonostante ciò, proliferano influencers felici di monetizzare con i likes dei followers (mi sta venendo l’orticaria da anglicismi), mostrano soddisfatte/i i prodotti di catene che stanno distruggendo il pianeta, spesso regalati dalle stesse esclusivamente al fine di stimolare le vendite attraverso i creators.

A questo si aggiunge la “dipendenza” psicologica da pacco in arrivo. È la nuova droga ai tempi dei social. Continui ordini su ordini, “ché tanto costa soltanto 1€”, dove al costo umano ed ambientale del prodotto, si aggiunge anche quello, drammatico, degli imballaggi.

Eppure piattaforme come Shein e molte altre aumentano a dismisura il fatturato. Per non parlare delle catene anche fisiche e delle loro offerte, svendite e dei saldi. È come se fossimo avvolti da un sonno profondo, da una superficialità sconvolgente in grado di escludere e ricacciare via ragionamenti di coscienza che è impossibile non abbiano mai fatto capolino nel nostro cervello.

Eppure, la devastazione del Black Friday è arrivata. Un numero non quantificabile di capi inutili e soprattutto di infima qualità saranno comprati per essere usati una o due volte e poi deteriorarsi e lasciare lo spazio ad un altro trend. Dove finiranno penso che sia chiaro a tutti. Un po’ meno quanto tutto questo ci costerà. E la terra i saldi non li fa, neppure per il black friday. L’ unica cosa black che individuo all’orizzonte è the future.

Fotografia: africarivista.it